Grand absent des structures d’enseignement en France jusqu’il y a peu, le chant populaire de tradition (ou de création) orale se fait timidement une place dans les structures « classiques », CRR et écoles de musique, tandis qu’il fleurit dans d’autres espaces d’enseignement, créés directement par les acteur·ices de ces musiques, et dans une multitude de stages, ateliers et cours dans le milieu associatif. Pour ce qui concerne les prof·fes de chant, enseigner ces musiques chargées d’histoire ET d’affects demande évidemment de repenser totalement la posture pédagogique. S’adapter sur le plan technique bien sûr, accompagner sans contraindre ou niveler, mais aussi éviter les pièges de la folklorisation, de l’appropriation culturelle… et du trop grand respect de la tradition !

D’abord, définir ce qu’est le chant populaire de tradition orale (j’écrirai désormais populaire, car le mot « trad », s’il n’est pas aussi chargé négativement que « folk » ne me séduit pas pour autant. Il me fait penser à l’utilisation du terme « varièt » pour qualifier tout ce qui n’est pas classique…).

C’est un chant qui échappe à bon nombre de classifications auxquelles les enseignant·es de chant tant classique que « musiques actuelles » sont habitué·es: il n’est pas écrit, il est anonyme -même s’il a évidemment un·e auteur·ice-, sa forme n’est jamais définitive, et il n’est pas destiné à être chanté sur une scène ou dans un studio ! Tout cela demande un peu de souplesse…

Mais le principal écueil me semble être ce paradoxe : comment enseigner comme une pratique artistique un geste qui est au départ un geste quotidien et quasi utilitaire !? En effet, le chant populaire ne s’enseignait ni ne se chantait sur scène, car il était toujours lié de façon intime à une fonction, et à un cadre.

Un chant à fonctions

Dans le chant populaire, on ne chante ni pour passer le temps, ni pour faire joli. Le chant, comme véhicule du langage, est d’abord nécessaire à la survie de l’espèce, puisqu’il permet d’une part à l’infans (celui qui ne parle pas), de survivre dans une nature hostile, et d’autre part aux mâles et aux femelles de séduire un ou une partenaire. Il permet aussi à un groupe social d’affirmer son existence, et de mettre en place des stratégies de coopération pour améliorer le quotidien, tant sur un plan matériel que sur un plan relationnel.

Enfin, il est aussi un moyen d’expression des émotions, de jouissance partagée, la vibration individuelle et collective générant de très fortes émotions et un plaisir physique.

Mais le chant populaire est également chargé de fonctions plus précises : accompagner chaque moment de la vie. Remontant à une époque où nul moyen de fixer ou de reproduire la musique n’existait, il est indissociable de chaque moment marquant de la vie de l’individu comme de la collectivité : naissance, passage à l’âge adulte, mort, mais aussi travail, fêtes, cérémonies… Le corpus de chants de travail, de lutte, à danser, à marcher, de berceuses, de comptines, de complaintes transmises oralement était gigantesque, et il en reste grâce aux collectages de larges pans, même si la plus grosse partie a disparu. Ecoutons ici l’immense Peire Boissiere, infatigable collecteur et interprète des musiques de Gascogne, dans un chant de labour.

Un chant lié à son biotope

Le chant populaire est toujours relié indissociablement à un groupe social, mais aussi à un paysage, un biotope, un cadre d’exécution qui en détermine la forme. On ne chante pas de la même façon une bourrée auvergnate pour faire danser une centaine de paysan·nes en sabots (ça fait beaucoup de bruit!), qu’un chant de bergers dans une montagne pyrénéenne, ou une complainte (gwerz) dans la lande bretonne.Pas plus d’ailleurs qu’on ne chante une mélodie de Fauré dans un salon, accompagné par un piano Pleyel, comme un air de Verdi sur une scène d’opéra, ou air de cour de Lambert avec une épinette ! La forme du chant populaire est donc liée à son environnement géographique, à l’instrumentarium qui l’accompagne, ainsi qu’au mode d’adresse du groupe social dont il émane (en particulier aux accents toniques de la langue) . On chante comme on parle, donc si on parle timbré et fort, comme c’est souvent le cas dans les civilisations paysannes et ouvrières1, on chante timbré et fort ! Ici, une corporation se décrit en musique : les pousseurs de brouettes !

Cela implique bien sûr chez l’enseignant·e à qui l’on confie son accompagnement la prise en compte de paramètres qui influencent directement le geste vocal.

- Un travail important sur le timbre : en général très twangué2, en tout cas avec un singing formant plus aigu que celui des chanteur·euses classiques. Pas question de soulever le voile du palais, ou d’abaisser le larynx !

- Une adaptation de la tessiture : les femmes en particulier utilisent majoritairement les cordes épaisses (« voix de poitrine »).

- Une prise en compte de l’ornementation propre au genre. Le vibrato n’étant pas systématique, on utilise, à des fins ornementales, mais aussi pour détendre le larynx, des ornements proches de nos grupetti ou mordant, mais dont le dessin est souvent très précis. Il m’est arrivé, en ornant un chant sarde, de me faire reprocher d’être trop corse !

- Une adaptation du mode, du tempérament, et donc de l’accompagnement. Les collectages le montrent clairement, les chanteureuses traditionnel·les chantent souvent en suivant une échelle non tempérée, modale, et sans sentiment tonal ou polyphonique. Ici l’exemple d’une modalité oubliée, ressuscitée par le groupe Vox Bigerri. Impossible donc de plaquer un accompagnement tonal sur ces pièces. Adieu, piano !

- Une acceptation d’une certaine tension vocale, constitutive de certains genre (chants de griots, flamenco, musique tsigane, ou ici pizzica des Pouilles sans amplification, donc avec la nécessité de passer au-dessus du tamburello). Donc, trouver des outils permettant de conserver cette tension sans abîmer l’appareil vocal.

Chaque nouveau morceau, nouvel·le élève, nouveau style demande donc une préparation « ethnomusicologique » avant de penser technique. On le voit, les enseignant·es s’engageant dans l’accompagnement de ces musiques doivent quasiment inventer une pédagogie pour chaque style, et chaque individu se présentant à ielles !

Un enseignement réservé aux « spécialistes » ?

Faut-il donc réserver l’accompagnement des musiques populaires de tradition ou de création orale3aux seul·es spécialistes ? Non, bien sûr, tout·e enseignant·e peut aborder ces musiques, à condition de s’y former ! Exactement comme pour accompagner les artistes des musiques dites « actuelles » ou jazz. Mais on l’a compris, il ne s’agit pas là que d’étudier un style, ou un geste vocal.

IL s’agit de retrouver le chemin de l’incarnation d’une culture. Car le chant populaire, dont l’histoire précède de très loin celle de l’anthropologie, ou de la reproduction sonore, est un chemin unique vers l’appréhension des codes, symboles, références, tabous et totems d’une civilisation souvent disparue, ou en tout cas confrontée à de nombreux bouleversements.

Le chant populaire est donc bien autre chose que de la « diversité culturelle ». Il est un moyen de revivre dans notre chair les aspirations, colères, peurs, et joies des générations qui nous ont précédé·es. Cela demande du respect et de l’attention.

Le piège du folklorisme et de l’appropriation culturelle

Il se trouve que je reviens des Choralies, la fête du chant choral organisée par le mouvement À Cœur Joie. Formidable festival, qui met en lumière le dynamisme du mouvement choral, et la jeunesse de (certain·es de !) ses acteur·ices. Mais j’y ai mesuré à quel point la tentation était grande de confondre diversité culturelle et effacement des particularités, universalisme et uniformité. En matière de diversité culturelle, j’ai surtout remarqué l’omniprésence de polyphonies « modernes », c’est-à-dire marquées de l’influence de la musique anglo-saxonne. Taper des mains sur le 2 et le 4, chanter « I’ve got peace, I’ve got soul », même si c’est réjouissant, n’est pas forcément la marque d’une curiosité culturelle, et peut même s’apparenter à une soumission au soft power états-unien ! Etats-unien, et non américain, car la polyphonie d’Amérique du sud, pourtant tellement vivace, était aux abonnés absents, ainsi que la plupart des polyphonies autres que classiques, pop, ou jazzy. Quelques exceptions : le groupe Tan que li siam, qui met en musique des poète·sses payasan·nes de Provence, la présence de chœurs ukrainiens (mais certains ont aussi tapé des mains sur l’afterbeat et chanté en anglais!), et une chorale africaine en costume traditionnel, annoncée par la speakerine officielle du festival comme faisant une musique « colorée et rythmée » (sic)!

Au-delà de la quasi-absence de cultures traditionnelles portées par leurs interprètes, j’ai surtout déploré que le son soit très uniforme. Aucune surprise dans les timbres et les tessitures, et une diversité qui se réduit à celle de l’origine géographique et de la langue, laquelle langue sonnera de toute façon comme les autres, en SATB bien homogénéisé…

Sévère ? Non, je reconnais à ce festival l’immense mérite d’exister, de rassembler les énergies du mouvement choral, de m’avoir invité (!) pour justement apporter une autre approche du son et de la polyphonie, et de rechercher l’ouverture à d’autres cultures. C’est déjà beaucoup ! Mais, comme d’autres événements et structures liés au genre classique, il n’évite ni le piège du foklorisme (la musique colorée et rythmée !), ni celui de l’appropriation culturelle…

L’ appropriation culturelle

C’est un concept apparu depuis le début de ce siècle, qui désigne l’accaparement par une culture dominante d’éléments d’une culture dominée, sans échange réciproque. Dans le cas des musiques « du monde », cette appropriation peut être double : d’une culture du Nord vers une culture du Sud, et d’une culture savante, bourgeoise, vers une culture populaire.

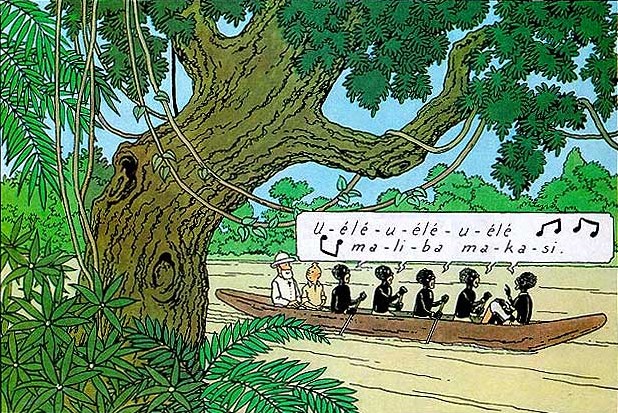

Lorsque je chantais en chorale classique, on m’a par exemple proposé « un chant de piroguiers africains ». Ok, de quel pays, dans quel dialecte ? Et cette polyphonie, avec mélodie au soprano, contrechant au ténor, remplissage à l’alto, et ouh ouh, bimbowé à la basse, est-ce bien conforme à ce qui se pratique sur ce fleuve ? Comme dit plus haut, chanter ces répertoires demande un peu de respect, et non de la condescendance…

Puiser dans une culture des éléments « exotiques », les accommoder à notre sauce (polyphonie par tierce, harmonisation tonale et tempérée, prosodie aléatoire…) est clairement de l’appropriation culturelle. Le Nord avait déjà confisqué les peuples pour les esclavagiser, les territoires pour les exploiter, il restait la culture, en avant ! Pillons les objets d’art pour les exposer dans nos musées, et prenons la musique aussi pendant qu’on y est !

« La tradition, c’est de l’avant-garde » (Stravinski)

« Entre tradition et modernité », c’est ainsi que sont annoncés nombre de groupes ou d’interprètes des musiques populaires dans les festivals ou maisons de culture. On en rigole souvent dans le milieu « trad ». Mais je n’y reviens pas, si la modernité, c’est ajouter un piano, ou une guitare électrique, ou des machines (ça se fait beaucoup!), ce n’est plus de la modernité, c’est au mieux de l’imitation, au pire de la soumission à la culture mainstream!

S’il s’agit de chanter des mélodies populaires auvergnates, en les passant à la moulinette debussyste, en situant la mélodie dans une tessiture lyrique, en étirant le tempo, c’est déjà plus généreux et intéressant (et réussi dans le cas de Canteloube), mais quand même une vision très folklorique et bourgeoise des traditions populaires !

À l’inverse, il n’est pas non plus souhaitable de se figer dans un respect exagéré des traditions. On ne chante plus la chanson française ou la mélodie française comme il y a 60 ans, pourquoi en irait-il autrement des chants traditionnels ? Notre corps, notre oreille, sont ceux d’interprètes bien vivants, donc pas besoin d’imiter les ancien·nes, juste les écouter, s’en imprégner et trouver notre voix dans ces répertoires… Qui pourrait chanter aujourd’hui comme les sœurs Goadec ?

Une ouverture vers l’incarnation et « l’interprétation »

Donc, oui, mille fois oui, à l’introduction de répertoires populaires de tradition orale dans les écoles et conservatoires, mais en leur apportant le même soin musicologique et surtout humain qu’aux autres répertoires ! L’enjeu : chanter des répertoires puissamment incarnés, où l’incarnation est le lieu-tenant de l’interprétation, où le corps est la condition (en non seulement le moyen) pour porter sa Parole vers l’autre, ou le grand Autre. Car, c’est ma conviction, chanter, ce n’est pas produire du son, mais porter sa parole vers un·e destinataire, transcendant ou incarné… Le Verbe qui devient Chair, puis Parole…

- Le triomphe politique, économique ET culturel de la bourgeoisie est passé par là, qui a imposé ses pratiques culturelles, méprisant et ringardisant les cultures traditionnelles. C’est une spécificité française que d’avoir si tôt (dès Louis XIV), centralisé, normalisé et élitisé à ce point la culture. ↩︎

- Le twang est un enrichissement du timbre en harmoniques medium (aux alentours de 3kHz), qui permet de rendre la voix plus claire, plus puissante, plus projetée. On qualifie ce timbre de métallique, et on le confond parfois avec la nasalité. ↩︎

- Un nombre croissant d’artistes se saisissent des codes de la tradition, des langues minorisées et des formes traditionnelles pour créer une nouvelle musique, reflétant leurs préoccupations contemporaines. Ces démarches sont en général porteuses d’une dimension politique : refus de la culture mondialisée, tout autant que des circuits d’enseignement, de production ou de diffusion habituels. ↩︎

super article, merci beaucoup!